Das Konzert im Zeitalter des Sehens

Mit zehnmonatigem Vorlauf haben wir es geschafft, Karten für ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie, der Elphi, zu bekommen. Das Gebäude von Herzog & de Meuron in der Hafencity gelangte zunächst wegen der endlosen Querelen und Verzögerungen zu zweifelhaftem Ruhm. Vom Baubeschluss zur Fertigstellung dauerte es elf Jahre, und die geplanten Kosten wurden um das Elffache überschritten. Nach der Eröffnung der Konzertsäle im Januar 2017 jedoch war den Run nicht mehr zu bremsen. Jedes Konzert ist weit voraus ausverkauft. Kein Wunder, denn die Elphi ist Hamburgs neues Wahrzeichen und ein Haus der Superlative. So wird auch dem Grossen Saal eine Akustik nachgesagt, die angeblich zu den weltbesten zählt. Entsprechend gespannt waren wir auf das Konzert mit dem Mahler- und Beethoven-Programm.

Unsere Plätze lagen sieben Etagen über dem Parkett in schwindelnder Höhe, fast senkrecht über dem Podium. Der Grosse Saal der Elphi (Bild) folgt dem Prinzip der Weinberg-Architektur, wie sie erstmals von Hans Scharoun in der Berliner Philharmonie realisiert wurde. Entstanden ist eine stark in die Höhe gebaute Arena mit zentral plaziertem Orchester. 2100 Plätze bietet sie, und keiner davon ist mehr als 30 Meter vom Pult des Dirigenten entfernt. Für die Perfektion des Klangs haben Bauphysiker und Akustiker jeden nur vorstellbaren Aufwand betrieben. Der gesamte Raum ist gegenüber dem umhüllenden Gebäude rundum gedämmt, die Innenflächen sind zur Steuerung des Schalls mit 10’000 einzeln berechneten und gefrästen Gipsfaserplatten verkleidet.

Das alles vergisst man, wenn das Publikum die ihre Plätze einnehmenden Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters begrüsst und darauf dem zügig zum Pult schreitenden Thomas Hengelbrock applaudiert. Und wenn die ersten Töne des Adagios aus der zehnten Sinfonie Mahlers dann endlich erklingen, taucht man erst mal in die Musik ein und stellt keine Überlegungen zur Akustik an.

Erst eine Weile nach dem Konzert habe ich die in diesem Saal so besonderen Höreindrücke sortiert. Es brauchte dazu einen Zeitpunkt mit bereits ausreichend Abstand für eine differenzierte Wahrnehmung und noch genügend Nähe zur Bewahrung des unmittelbaren Erlebnisses. Als erstes war uns während des Konzerts die aussergewöhnliche Transparenz des Orchesterklangs aufgefallen. Man hatte buchstäblich den Eindruck, jedes Instrument einzeln zu hören. Da gab es nichts Wolkiges oder Waberndes. Alles glasklar, geradezu aufregend klar. Man kam gar nicht mit beim Verfolgen all der wunderbar ausgespielten Details, der zwischen Soli und Gruppen hin und her gereichten Motive.

Transparenz ist ein Begriff der visuellen Wahrnehmung. Wer transparent hört, modelliert einen akustischen Eindruck nach Kriterien des Sehens. Das Hören geschieht an sich primär im Erfassen von Ton- und Klangfolgen. Es strukturiert Zeit, erfasst temporale Phänomene in ihrer Linearität und verankert sie auf eine Weise im Gedächtnis, dass sie zumindest in actu als Klanggeschehen erfassbar sind. Transparentes Hören hingegen zerlegt das akustische Ereignis in seine unterschiedlichen Quellen, die es – sofern möglich – auch räumlich ortet. So entsteht das, was man nicht umsonst Klangbild nennt.

Natürlich gehören die beiden Weisen der Klangrezeption zusammen. Idealerweise sind sie im Gleichgewicht. Im Rückblick auf das Konzert in der Elphi habe ich jedoch den Eindruck, das „visuelle Hören“ werde von diesem Konzertsaal übermässig forciert. Das Transparenzerlebnis war in einer Weise dominant, dass die Stimmen und Instrumente geradezu nebeneinander her klangen und sich nicht in einen Orchesterklang integrierten. Am stärksten war diese Hörerfahrung bei Beethovens Eroica. Der Paukist spielt da einen prominenten Part. Doch statt Akzente im Gesamtklang zu setzen, trat er gewissermassen als Solist in den Vordergrund.

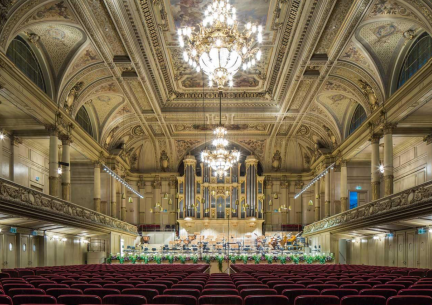

Die herkömmliche Konzertsaal-Architektur ist nicht die der Arena, sondern der Basilika. Von dieser Grundform der antiken Gerichts-, Versammlungs- oder Markthalle leitete sich der frühchristliche Kirchenraum ab, der wiederum zum Vorbild des Konzertsaals wurde. Man findet das Modell überall, beim Concertgebouw in Amsterdam, beim Wiener Musikverein oder bei der Zürcher Tonhalle (Bild). Das Basilika-Modell strukturiert das in solchen Räumen stattfindende Geschehen stets als ein Gegenüber, sei es das von Priester und Gemeinde oder das von Aufführenden und Publikum. Es ist die Anordnung für ein primär auf dem Hören beruhendes Ereignis. Jemand spricht oder ein Ensemble musiziert, viele hören zu. Die Hörenden haben die Akteure vor sich. Zwar sind sie unterschiedlich nahe am Geschehen, aber dieses ist – abgesehen von gradueller Intensität und vielleicht Verständlichkeit – für alle das gleiche. Im Basilika-Konzertsaal ist das Orchester als ganzes das Gegenüber. Es hat eine innere Tiefenstaffelung mit Vordergrund (Streicher), Mittelbereich (Holzbläser) und Hintergrund (Blechbläser, Schlagwerk).

Ein weiterer Vorzug der Aufstellung im Gegenüber zeigte sich beim Konzert in der Elphi ex negativo. Der Bariton Matthias Goerne sang Mahlers Kindertotenlieder, wie man es nicht schöner wünschen kann. Doch er sang von uns weg. Eine menschliche Stimme breitet sich nun mal in eine gegebene Richtung aus. Allenfalls auf dem Rücken liegend könnte ein Sänger das ganze Rund der Arena gleichmässig erreichen. Singen ist in diesem Konzertsaal eigentlich nicht vorgesehen.

Wer der Darbietung in einem Basilika-Raum beiwohnt, erlebt sich als Teil eines Publikums (oder einer Gemeinde). Die eigene Aufmerksamkeit ist gleich ausgerichtet wie die der anderen Anwesenden, und man ist zugleich mit den anderen direkt angesprochen von Geschehen am Altar, auf der Kanzel, dem Podium oder der Bühne. Dieses klare Setting ist ein Idealmodell des Hörens, abgeleitet von der elementaren Situation des Zwiegesprächs.

Beide Modelle, Arena und Basilika, sind selbstverständlich nicht exklusiv entweder der akustischen oder visuellen Wahrnehmung zuzuordnen. Man hört im „klassischen“ Saal nicht mit verbundenen Augen und sieht in der Arena nicht mit verstopften Ohren. Doch die Gewichtungen sind klar unterschiedlich: bevorzugtes Hören hier, Sehen dort.

Eine Vielzahl moderner Konzertsäle ist nach dem Arena-Prinzip gestaltet. Bauherren und Architekten scheinen die Dimension des Sehens im Konzert vermehrt ins Zentrum zu rücken. Das passt zur allgemeinen Tendenz einer überwiegend visuellen Kultur. Doch es gibt bemerkenswerte Ausnahmen. Der beste moderne Konzertsaal, den ich kenne, ist derjenige des KKL (Bild). Und er ist viel näher beim Basilika- als beim Arena-Modell. Mit dem nach hinten leicht ansteigenden Parkett und den umlaufenden Galerien kommt er auch dem Bedürfnis des Sehens entgegen; doch in der Grundstruktur ist er eine klassische Basilika des Hörens.

Für mich gibt es keinen Zweifel: Der Konzertsaal des KKL ist besser als der – wenn auch phantastische und spektakuläre – Grosse Saal der Elphi.

Kommentar schreiben