2024 · 24. Dezember 2024

In seiner Winckelmann-Skizze berührt Goethe den Kern von Kunst: das Verständnis vom Menschen. Dabei nimmt er wie sein Lehrer – frohgemut und selbstbewusst «heidnisch» – bei der griechischen Antike Mass. Doch sehr weit entfernt vom christlichen Topos der Menschwerdung Gottes sind sie beide damit nicht.

2024 · 08. Januar 2024

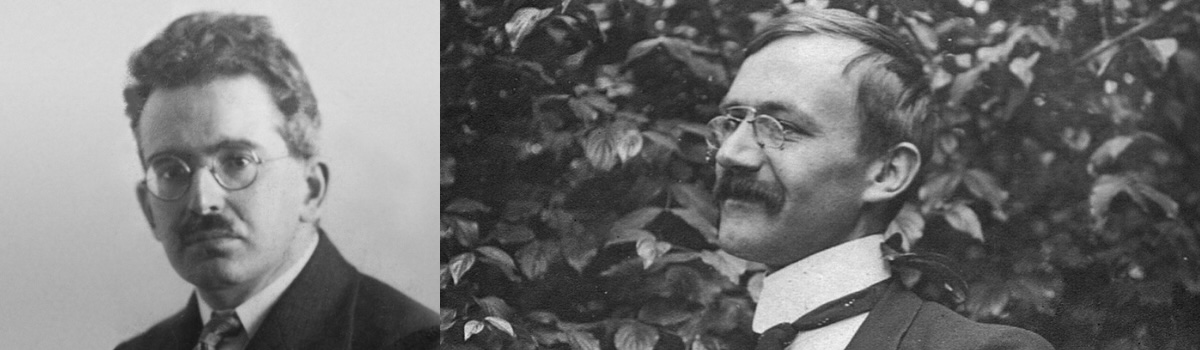

Der Theologe Andreas Frei begeistert mit seinem wissenschaftlichen Erstling. Dieser basiert auf der kühnen Idee, einen ganz Grossen der Theologie mit einem ebenso Bedeutenden der Philosophie ins Gespräch zu bringen. Darin geht es um die Antwort auf die Ur-Krise des 20. Jahrhunderts, den Ersten Weltkrieg.

2023 · 27. April 2023

Vor genau zwanzig Jahren, am 27. April 2003, ist die deutsche Theologin Dorothee Sölle im Alter von 73 Jahren gestorben. Sie war als christliche Publizistin und Aktivistin einer politischen Frömmigkeit sehr einflussreich.

2022 · 31. August 2022

Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz Heks unterstützt eine indonesische Klage gegen den Zementhersteller Holcim. Dieser gefährde die Existenz von Inselbewohnern und solle Schadenersatz leisten. Das ist in mehr als nur einer Hinsicht problematisch.

2022 · 23. Juli 2022

Putin behauptet, das Christentum zu verteidigen. In Wirklichkeit hat er sein Land in die Sackgasse einer Kultur der Gewalt geführt. Um zu sehen, wie schwierig eine Umkehr für Russland sein wird, muss man sehen, wie tief der herrschende Ungeist verwurzelt ist.

2020 · 14. Dezember 2020

Die Schweizer Kirchen haben für Weihnachten eine Lockerung der Coronamassnahmen verlangt. Gottesdienste sollen stattfinden und auch Lieder gesungen werden. Solidarisch und wegweisend wäre etwas anderes: der Verzicht.

2020 · 25. Oktober 2020

Das Ja zur Initiative scheint in weiten Kreisen der Kirche eine Selbstverständlichkeit zu sein. Das ist es - auch wenn man zustimmt - nicht.

2020 · 10. August 2020

Die letzte Folge der Artikelserie über Jürgen Habermas’ Genealogie des Verhältnisses von Glauben und Wissen beschäftigt sich mit Charles Sanders Peirce. Abschliessend referiert sie die Bilanz, die Habermas selbst aus dem Werk zieht, das ihn zehn Jahre beschäftigt hat.

2020 · 09. August 2020

Hegel baut in Auseinandersetzung mit Kant das letzte grosse System der Philosophie und kehrt dabei zu metaphysischen Denkmustern zurück. Seine Schüler zertrümmern das Totalitätsdenken und radikalisieren Hegels Hinwendung zur Geschichte. Marx stellt Hegel vom Kopf auf die Füsse, übernimmt von diesem aber mehr als seiner materialistischen Philosophie guttut.

2020 · 08. August 2020

Mit den Aufklärern Hume und Kant steht die Philosophie an einer folgenreichen Wegscheide. Sowohl der ernüchternde Empirismus wie die transzendentale Rekonstruktion von Vernunft, Autonomie und Moral prägen Wissenschaft und Geistesgeschichte bis heute.